四川广元千佛崖746号卧佛窟浮雕“摩耶奔丧图”(局部)

睡佛龛位居于广元千佛崖南段下层,因窟门上方有清道光十九年孟夏书写的“睡佛龛”三字而得名,敞口,横长方形平顶窟,高2.20米,深2.9米。中部设坛,释迦牟尼右侧卧于涅槃台上。窟龛的三壁浮雕有五幅佛传故事图,这些佛传故事图,主要描绘的是释迦牟尼涅槃弟子举哀的场面,表现的是生动优美的佛本生故事。它们与主体造像相呼应,使该窟的总体布局更具有涅槃变相的意味。

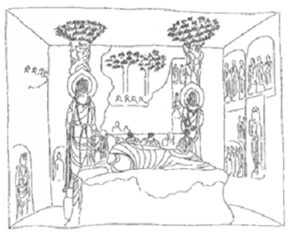

四川广元千佛崖746号卧佛窟内景

涅槃,是梵语的音译,意译为“灭度”“圆寂”。释迦牟尼涅槃不是死亡,而是觉悟生、老、病、死的轮回苦道而后从此解脱,到达永远(常)的、充满安乐(乐)的、有真正自我(我)的和清净没有污染(净)的境界。

变相,或“变现”,简称为“变”,乃佛教绘画术语。讲说佛经故事的叫“变文”,以图绘和雕刻表现佛经故事的叫“变相”。“变相”大致可分为三类:一是本生故事,即描绘佛前生的种种经历;二是经变故事,即根据佛经的内容来作画;三是佛传故事,将佛一生故事或独立或连续地表现岀来。

四川广元千佛崖第746号睡佛窟示意图(线描)

一般来讲,涅槃变可分二大部分,一是卧佛部分,一是举哀的弟子群部分。卧佛的部分姿态大致依涅槃经所载,变化不多,但地点时间不同有一些差距。最精采的部分还是佛弟子部分,如菩萨、罗汉、天人等之不同程度的哀痛表情,前来奔丧的各国各地的国王、王子、贵族、庶民的不同的人种装扮造形,是较为可用的社会史料。自汉代,佛教传入中国以来,涅槃变相就是佛教艺术创作中的一大主题。

四川广元千佛崖睡佛龛立柱上的龙、娑罗枝叶

广元千佛崖睡佛龛由一组涅槃组像和五幅涅槃变画面组成。涅槃组像位于卧佛窟正中,五幅涅槃变画面雕刻于卧佛窟后壁及北(右)壁(自后壁南侧转至北壁),画面分别为“为母说法”“诸天供养”“众人举棺”“金棺自焚”和“奔走相告”(注:原窟內三壁都浅刻涅槃经变,南壁为后代补刻时凿破),布局手法相当巧妙,由近及远,层次分明,唐代四川的雕塑家对透视的讲究非常重视,人物之间相互联系,生活气息较为浓厚,造型准确,手法简练大方。

四川广元千佛崖卧佛窟涅槃变组像(线描)

一、涅槃变组像

涅槃组像为一铺13尊,置于一长方形坛,坛上设通顶娑罗双树,涅槃组像就在树下。坛上佛像,头北右胁而卧,着袒右肩袈裟,头已残,身体部分也因风化而略显模糊。佛像身后有10名露半身呈坐姿的弟子,有的捶胸、有的哭泣、有的嘴角下弯、有的双眉下垂,神态各异,其哀伤的情景足以引起观者的情感共鸣。涅槃像的两端各立一菩萨,头戴花蔓,身着半臂式天衣,各背靠一株娑罗树,娑罗树的枝叶与窟的顶壁相连,形同宝盖,树叶如同竹叶状。双树下为二立柱,柱体上各绕有一条龙 。

四川广元千佛崖卧佛窟浮雕局部“为母说法”

二、为母说法

“为母说法”典出:“如来寂灭,棺殓已毕,时阿泥律陀⑬上升天宫,告摩耶夫人说:‘大圣法主今已寂灭。’摩耶闻已,悲哽闷绝,与诸天神来到双树间,见僧伽胝、钵及锡杖,拊之恸哭,绝而复声曰:‘人、天福尽,世间眼灭!今此诸物空无有主。’如来圣力,金棺自开,放光明,合掌坐,慰问慈母:‘远来下降!诸行法尔,愿勿深悲。’阿难⑮含哀而请佛:‘后世问我,将何以对!’曰:‘佛已涅槃,慈母摩耶自天宫降,至双树间,如来为诸不孝众生,从金棺起,合掌说法。’”

这讲的是,佛涅槃,装殓入棺后,摩耶夫人来到双树间,抚摩遗物悲痛哭喊,佛陀听到母亲哭号,以神圣之力,打开金棺,大放光明,合掌坐起,安慰慈母:“你从远道而来,下到凡间,可是事物的生灭规律就是这个样子,请不要过于悲伤。”阿难含悲问佛陀:“后人问我今天之事,我该如何回答?”佛陀答:“佛涅槃后,慈母摩耶夫人从天宫下凡,来到了双树之间,佛为了教育那些不孝众生,从金棺中坐起,合掌说法。”

卧佛窟“为母说法”浮雕画面构图:释迦牟尼居中而座,身后一弟子,应为阿难,摩耶夫人胡跪面向释迦。

四川广元千佛崖卧佛窟浮雕局部“诸天供养”

三、诸天供养

“诸天供养”典出:“时末罗众供养已讫,欲举金棺,诣涅叠般那所。时阿泥律陀告言:‘且止。诸天欲留七日供养。’于是天众持妙天华,游虚空,赞圣德,各竭诚心,共兴供养。”这是说佛陀将要涅槃之时,光明普照,天神、大众全都集拢过来,众人个个悲痛。其后,末罗族的人供养完毕,正欲抬起金棺到火葬场所,阿泥律陀对他们说:“你们暂停!各路天神要把佛陀留在这里供养七天。”于是天神们手持妙天花,在空中飘移,他们赞美佛陀的圣德,各自以虔诚之心,共同供养佛陀。

卧佛窟“诸天供养”浮雕画面构图:娑罗双树下,金棺居中,摩耶夫人和九位弟子分前后二排围金棺而坐,树枝上挂一莲蕾。娑罗树枝上的莲蕾当为诸天所散之天华。

四川广元千佛崖卧佛窟浮雕局部“众人举棺”

四、众人举棺

“众人举棺”典出:“如来寂灭,人、天悲感,七宝为棺,千氎缠身,设香花,建幡盖,末罗之众奉舆发引,前后导从,北渡金河。”这说的是如来涅槃后,天神大众都十分悲伤,他们以七宝装饰金棺,以千层氎布缠住如来的肉身,供设香花、树立幡盖,未罗族的众人抬着棺木向火葬场进发,前后有人相随,向北渡过金河。

此图还有一个名称“金棺自行”,卧佛窟“众人举棺”浮雕画面构图:棺呈正面饰旒苏,棺中下部有14人分前后排列为末罗国的力士,欲抬金棺,金棺不动,释迦以神力使金棺绕拘尸那迦城自行。

四川广元千佛崖卧佛窟浮雕局部“金棺自焚”

五、金棺自焚

“自焚金棺”典出:“如来金棺已下,香木已积,火烧不燃,众咸惊骇。阿泥律陀言:‘待迦叶波耳。’时大迦叶波与五百弟子自山林来,至拘尸城,问阿难曰:‘世尊之身,可得见邪?’阿难曰:‘千涅缠络,重棺周殓,香木已积,即事焚烧。’是时佛于棺内为出双足,轮相之上,见有异色。问阿难曰:‘何以有此?’曰‘佛初涅槃,人、天悲恸,众泪迸染,致斯异色。’迦叶波作礼,旋绕兴赞,香木自燃,大火炽盛。”

这是说当如来遗体从金棺拾下之后,香木已堆积好,但是火却烧不起来,众人皆为震惊,阿泥律陀说:“这是如来在等大迦叶波。”后大迦叶波㉘和五百弟子赶到,大迦叶波问阿难:“我能见一下如来的遗容吗?”阿难说:“如来的遗体已裹上了千层氎布,且已入棺装殓,现已堆积了香木,马上就要火化。”这时佛在棺内露出了双脚,脚底轮相之上有奇异之色,大迦叶波问阿难:“为何有这异色?”阿难答:“如来刚涅槃时,天神大众十分悲痛,众人眼泪迸发,使如来双脚染上了异色。”大迦叶波马上向棺行礼,绕着棺木唱赞唱,此时香木自动燃烧起来,火势旺盛。

四川广元千佛崖卧佛窟石壁上的娑罗树枝叶

《大唐西域记》载:如来涅槃后,共三次露岀棺外:第一次露岀臂膀,询问阿难岀殡路线;第二次从棺中坐起,为母亲摩耶夫人说法;最后一次伸岀双脚,让大迦叶波看。

睡佛窟“自焚金棺”浮雕画面构图:10个头戴风巾、身着袈裟的比丘,露出上半身,下半身均被嶙峋的山石遮住,其姿态有仰头的、平视的、俯视的、斜卧的,瞭望着山上一片熊熊的烈火,火光中现一棺材的头部,场面层次分明,透视效果强。图中的10个比丘装束的形象,即释迦的十大弟子。

四川广元千佛崖卧佛窟浮雕局部“摩耶奔丧图”

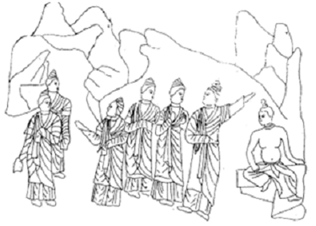

六、摩耶奔丧图

睡佛窟“摩耶奔丧图”浮雕画面构图:上边表现为起伏的山峦,下面右边为6个奔走相告的女性,均头梳圆鬟椎髻,身着交领窄袖襦裙,她们动态轻松,神情悠闲,或侧耳静听,或回首张望,或敛手,或合掌,各具情态。画面的左边有一袒上身呈游戏坐姿的女性,神态悲伤,发式和身着的长裙都与右边女性的相同。这个形象就是闻听佛涅槃后,自弃衣饰的摩耶夫人。画面新鲜活泼、生动自然,这是表现摩耶夫人由诸天女陪伴从忉利天宫下降而奔丧的情节。

此为胡文和等对画面的释读。

四川广元千佛崖卧佛窟浮雕局部“摩耶奔丧图”(线描)

关于这件浮雕图的含义。学术界意见似乎并不统一。有多种诠释。李已生主编认为她们是出山朝佛的妇女。鲍训庸认为她们大约是当地有身份的贵族妇女赶去为释迦送葬的情节。郑炳林、雷玉华等认为画面左侧是一男子游戏坐,束螺状发髻,袒裸上身,下着宽大长裤,一手抚座,一手抚膝。未提到是此男子是摩耶夫人。吴新认为此图应是“奔走相告”,表现的是六位头束锥形高髻、身著交领窄袖长衫女弟子,在闻佛涅磐后,奔走相告的场景。

在以上诸见中,笔者深为认同胡文和、胡文成画面为“摩耶奔丧”的释读,因为出山朝佛、贵族妇女送葬等,是与涅槃变相不同的主题,与此窟表现的变相内容显然不是一回事情。佛教的中国化、世俗化、生活化,是进入宋代才正式开始的。

在雕刻技法上,“摩耶奔丧图”无论是山石衬景还是人物衣裙都简洁明快,圆熟中透着犀利,浮雕画面层次分明,透视效果较强,从而营造出一个深远广阔的空间。

四川广元千佛崖卧佛窟立柱上的龙、娑罗树枝叶

关于四川广元千佛崖睡佛窟的地位与影响,主要有:

金维诺、罗世平:“四川广元千佛崖卧佛窟是现存盛唐涅槃变的代表。东北二壁浮雕,图中山水林木,人物组合颇富画意,与同时期敦煌壁画相仿。该窟將圆雕与浮雕結合施造,构思雕刻独具匠心”。

胡文和、胡文成:“在中国同时代的石窟寺中,像(千佛崖卧佛窟)这样较为完整表现涅槃经内容的变相,只有千佛崖这一例”。

李已生:“睡佛窟是广元千佛崖唯一有佛传故事的龛窟。雕塑家围绕佛涅槃的特定内容,充分利用浮雕艺术在构图和造型上的特点,表现各种情节中人物活动的场面”。

邱振亮:“广元千佛崖卧佛窟的涅槃变造像在四川唐代的石造像中最具代表性,浮雕构图疏朗,造型简练,画面清新明快,位于山林树石间的众多人物,动态各异,情态丰富,具有鲜明的世俗特征。”

鲍训庸称:“广元睡佛洞石窟浮雕可以说是千佛崖所有石窟中塑造最为精彩的人物形象,都是芸芸众生,也是撷取普通日常生活画面来表现佛祖涅槃这一重大佛教题材”。