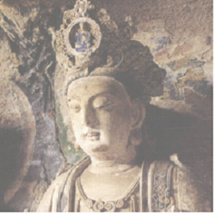

四川安岳华严洞右壁左二弥勒菩萨像(局部)

华严洞造像,位于安岳县城东南56公里的石羊镇箱盖山上华严洞。华严洞凿有大小两窟,大洞即为华严洞(也叫华严洞1号窟,或三圣窟),小洞为大般若洞。

华严洞为长方形平顶窟,宽10米,深11.30米,高6.20米。窟门楣上书刻“箱盖山华严洞”6个大字。此窟是依据《华严经》而雕刻,主要内容为正壁刻华严三圣像,即毗卢遮那佛、文殊、普贤菩萨;左右侧壁各刻五菩萨,合为十菩萨;左右侧壁上方浮雕有“善财五十三参”图。造像中的佛、菩萨、天人,神态自然,潇洒倜傥,飞禽走兽形象逼真,楼台亭阁,富丽堂皇,花草树木娇柔艳媚。全窟布局合理,构思巧妙,动静结会,虚实得体。

四川安岳华严洞(图片引自互联网)

华严洞的题材是圆觉经变相,或者说是“圆觉道场”(著名石窟专家刘长久语)。“圆觉”意即圆满的灵觉,实为如来藏、真如、佛性、一真法界的别名。道场,指修道的场所,这里指佛教中规模较大的诵经礼拜仪式。

根据构图,华严洞造像可分为四部分:一、华严三圣像;二、十菩萨像;三、善财童子五十三参法图;四、其他。

一、华严三圣像

毗卢遮那佛像,正壁中,主尊,呈圆雕,通高520厘米,佛坐身高300厘米,宝座(供桌加莲台)高220厘米,佛头长(含冠)110厘米,冠高50厘米。该像面相方圆,螺髻,头戴镂空宝冠,冠中雕刻有川密宗师柳本尊坐像;佛像身披透体袈裟,面颊丰润,双耳低垂,佛目微闭,仪态威严,趺坐于莲台之上,法指传神,似在演教论经。

四川安岳华严洞华严三圣像(图片引自互联网)

毗卢遮那佛像左侧为骑狮的文殊菩萨,右侧为骑象的普贤菩萨,呈圆雕,均坐身高350厘米,通高515厘米,头戴宝冠,冠中坐化佛;两像头梳五髻发式,趺坐三层仰莲莲台上,下有坐骑青狮、白象承托。两菩萨均身着双领下垂的袈裟,胸饰璎珞,仪态端庄。文殊菩萨右手执一柄如意(柄已毁),负于左肩上,左手仰掌置于左膝上。普贤右手抚于右膝上,左手曲肘手伸捧梵箧。

三像皆脸型长圆,两眼细而上挑,鼻隆而勾,唇小且厚,具有宋刻形象之共性。造型端庄睿智,开脸慈悲,体态衣饰婉转流畅又富于质感变化,整体线条韵味颇具李公麟古朴劲雅的白描气息,极富艺术感染力。

华严三圣像造形对称,布置合理,背光均为桃形,边沿刻饰火焰纹。

二、十菩萨像

十菩萨像刻于坐于石窟左右两壁。右侧五菩萨,分别是金刚藏菩萨、清净慧菩萨、辨音菩萨、普觉菩萨、贤善首菩萨;左侧五菩萨,分别是普眼菩萨、弥勒菩萨、威德自在菩萨、净业障菩萨、圆觉菩萨。这十个菩萨合称为“大乘菩萨十地”。十地菩萨与正壁之文殊菩萨、普贤菩萨合称“十二圆觉菩萨”。

圆觉,有“觉行圆满”之含义,即所谓“修行得道,功德圆满"。《圆觉经》称,十二菩萨次第向世尊求教修行的法门,佛一一作了解答。由于十二菩萨请教的是大乘圆觉清净境界修行的法门,因而称之为十二圆觉菩萨。

四川安岳华严洞左壁菩萨像(图片引自互联网)

十菩萨均坐身高240厘米,通高410厘米;头长72厘米(含冠),宝冠高35厘米,宝冠立面都有一趺坐在莲台的坐身高13厘米小化佛像。他们坐于长方形仿木供台上,宝座上都有铺帛垂下,其下方的足踏为双层仰莲莲台。

十菩萨坐像,不仅具有宋刻之共性,更是一尊尊个性鲜活的雕像。从头部看,他们均面颊丰满,脸形椭圆,凤眼樱唇,鼻若悬胆,雍容华贵,典雅妩媚,但均头部略低,或凝神注视,或瞑目默诵,眼睛微闭,面部刻画细腻,充分表现出了众菩萨外表的俊俏和内心的慈善;从坐姿看,他们或为对称平稳的结跏坐,或为单腿下垂随意自由的半跏坐,这种安排打破了诸像并列而置所产生的规整划一感,使列像行列显得活泼而有变化,而且以此掩蔽座台,从中可窥见宋代安岳工匠考究刻像对称美的良苦用心;从双手动作看,手势变化多端,金刚藏菩萨手作阿修罗手印,清浄悬菩薩手持莲朵,普觉菩薩托塔踏,贤善自在菩萨扶椅沉思,普眼菩萨手托经书,弥勒菩萨抚膝内省,威德自在菩萨手作接地印,浄业障菩薩托杯作瑜珈印,圆觉菩薩靠椅执佛珠。从服饰看,尽管诸像皆戴华冠、饰璎珞、披垂领袈裟,但在高冠的镂刻花纹、胸挂璎珞的款式和法衣的穿着上,则人各一式,变化多样;从造型衣纹看,虽皆以端坐为大势,但因手势坐态的不同,衣纹也无固定程式,平缓或襞褶、曲屈或翻卷,皆依势而行,流畅自然。衣纹沿袭盛唐,皆为写实的圆线。所以有人称这些菩萨像:“衣服轻薄柔软,线条流畅,为造像最精美者。”

这十尊菩萨造像呈现出美妙的女子形象,线面结合的镌刻手法,使形体更加优美、楚楚动人,造像姿态优雅,服饰衣纹流畅,手印及背光均流露出柔静秀雅的优美,充分展示了北宋时期既来源于生活真实,又高于生活真实的艺术表现方法。

在十菩萨像中,其中两尊菩萨最为光彩夺目,一是弥勒菩萨,二是辩音菩萨(也称白衣观音)。

四川安岳华严洞右壁左二弥勒菩萨像

弥勒菩萨,位于右壁左二(从内向外),高4.1米。此像头戴透雕高冠,面型椭圆,额宽颌窄,眉脊眼线修长纤细,雕刻如新,再加上樱唇小口,尤其给人秀美文静之感。锦绣天衣从两肩平滑垂下,胸间悬精细的菱形璎珞华饰,手平抚膝盖,右手托祥云,右腿下垂踏莲,左腿平置坐上,衣裙也因此呈自上而下的襞褶,看上去圆转自然。石像慈善端庄,静穆安详,具有宋刻形象之共性。

此像既有唐代菩萨的端庄、美丽、飘逸、亲切,又有宋代的超脱和肃穆。

四川安岳华严洞左壁右三的辨音菩萨(白衣观音)像

辨音菩萨,位于左壁右三。此菩萨善辨随类圆音,故名辨音。此像面相妩媚秀美,头戴化佛宝冠,其宝冠上有盖头(这种覆盖头应是仿宋代时妇女服饰特征的造型,这种观音的名号在宋代通常被称为“白衣观音”,故有人直接称呼她是白衣观音。也有人称其冠上罩一透明细薄绸巾。其意相同),身著U型大衣,衣领笼于头顶,袖手,结跏趺坐,项后有圆形头光。菩萨表情慈祥端庄,闭目打禅,面目沉静而毫不造作,似进入了摒思绝虑、万物无碍于心的禅定境界,表现出恭听佛法时的虔诚心理。特别令人赞叹的是雕刻线条运用的技艺,她的衣纹,圆润轻柔,自然流畅,显示了女性服装的丝绸质地,用细柔的阴刻线刻画菩萨颈下横纹,表现其肌肤的丰腆细腻。还有造像的姿态、手印的雕刻中,线也充分体现了它的造型能力与情感的表达。

此像安详的姿态与衣褶的疏密变化衬托出具有女性的纯洁美,显示出菩萨与人的亲近。

四川安岳华严洞右壁上方善财五十三参图之善财童子

三、善财童子五十三参法图

善财童子五十三参法图浮雕于华严洞内左右壁顶部,总长20米。

善财为佛的弟子、观世音菩萨的胁侍。善财童子五十三参故事来自《华严经》,属经变故事,是华严美术最重要的内容之一。据《华严经卷四十五入法界品》云:“文殊师利在福城东住庄严幢娑林罗中。其时,福城长者子有五百童子,善财其一人也。善财生时,种种珍宝自然涌出,故相师名此儿曰‘善财’。”其后受文殊师利菩萨之教诲,遍游南方诸国,参拜五十三位知者,如菩萨、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等,而进入法界,大乘佛教把善财童子作为学法者的典范,他的游学故事就是所谓的五十三参,被用以作为即身成佛之例证,他的求法过程,也代表华严入法界之各个阶段。

善财童子生财而不爱财,专心修行成佛。民间望文生义,把他当成善于理财、招财的童子。善财童子五十三参的故事受到汉传佛教的重视,在历代绘画、雕塑中表现甚多。

四川安岳华严洞善财童子五十三参图之一

楼阁,高度120—130厘米,左右壁各5座。建筑的门额上刊刻有“众妙香国”、“剪云补衣”“化城七宝”等字样,并围绕这个主题雕刻了形式多样、姿态不一的佛、菩萨、人物、佛塔、云朵、花草树木、珍禽异兽,像连环画似的反映了《华严经》中“善财童子五十三参”的求法情景,㉞如善财拜毗卢佛、文殊师利;拜粥香长者;拜裁剪师;拜观自在菩萨等内容。

四川安岳华严洞善财童子五十三参图之一

仅释二图。

右五贤善首菩萨上方浮雕画面:云上楼阁中有一佛双手合十,两道毫光自两耳后射出。楼阁前左边菩萨伫立云头,着宽袖大袍,头戴花冠,右手抬起。楼阁右边接近窟门处有怪石奇松,树下一童子背对菩萨,合十回望,身着短裙,飘带绕身。

左五圆觉菩萨上方浮雕画面:云中掩映一组建筑,中间为一座三层楼阁。楼阁前右边一佛站立云头,面对楼阁前左边树下一童子,童子着短裙,飘带绕身,,面佛躬身合十。

十组雕刻题材广泛、人物生动,殿亭辉煌,祥云缭绕,瑞气万千,充分展示出一幅幅栩栩如生的西方佛国世界的壮美景观。不过,这些雕刻更加向现实靠拢,形象来源于现实生活中的人,形体比例准确,造像细腻生动而别具灵气,雕刻技巧洗练圆熟而又极富写实倾向。这些世俗化、民族化、地方化、生活化的雕刻作品,让人叹为观止。

不过,关于此10幅图像的内容,也有专家认为并非善财童子五十三参的内容,而重在表现《圆觉经》中菩萨向佛问道的情节,辅以沙门、童子等佛子众生求法场景,鼓励信众追求佛法,成就修行。㊵胡文和认为10幅图像中均有善财童子,㊶但据刘静考证,在10幅图像中只有3幅有童子像,其中又仅有1幅是童子面佛躬身。

四、其他造像

1、柳本尊教派法嗣像

两尊。在华严洞正壁与左右壁的交接处各雕刻一立像,均身高300厘米。左像为柳本尊的第二法嗣杨直京,左手曲肘上举持一方册函形式的经书,经书上角刊刻有“合论”两字,其嘴角两边各化出一道毫光直达窟上部岩壁的祥云中,云中有8位护法神将,衣饰不一。右像为柳本尊的第一法嗣袁承贵。比丘形象,头上有少许的鬈发,右手曲肘举于胸前施祈祷印,左手下垂握一经卷,前半段损毁,后半段有残刻的“那略”两字,在其头顶上部的祥云中有9尊护法神将。

四川安岳华严洞川密第三代祖师杨直京像

柳本尊,姓柳名居直,五代时自创四川地区金刚界瑜伽部密宗,近代学界简称“川密”或“柳教”(柳本尊教派)。柳本尊教派的传承以及宗教活动的鼎盛时期大致是在五代、北宋前期,在四川地区影响极大。袁承贵是柳本尊教派第二代祖师,杨直京是第三代祖师。

两法嗣像立于华严三圣两侧,表现了仙佛同宗,三教同源的中国本土化宗教叙事。

2、守护神龛

两龛。分别位于华严洞门楣上方左右两边的岩壁上,直径120厘米。为明代补刻。两神在石窟两侧相对,作为洞窟的守护神。

左龛准提佛母龛。佛母前双手合十,后上双手各捧日、月,后下两手,左手执镜,右手握方印。方印上刻九叠篆文“仙佛合宗”四字,印见方10厘米,镌刻精细。准提佛母又称准提菩萨,由于是莲花部诸尊之母,故有佛母之称。

四川安岳华严洞准提佛母龛(图片引自互联网)

右龛摩利支天。神像体有八臂,各手执日、月、铃铎、绢索等法器。摩利支天梵语音意合译,摩利支意为“威光”“阳焰”“光焰”,原本是古印度神话传说中的天神,后成为佛教的护法神,主要为密宗信奉。

另外,洞口两侧刻有斑斓猛虎(左)和金毛吼狮(右)。他们怒目睁睁守在洞口,给进洞的观者毛骨悚然、望而生畏的感觉。

华严洞布局严谨,造型奇妙。洞口两边所刻下的虎狮、准提佛母、摩利支天,面相凶恶,与慈悲的佛、菩萨及多变的善财童子五十三参,形成了鲜明的对比。这种独特的对比造像手法,使得窟中的造像变得鲜活生动,达到了高超的艺术境界。55所以有人说,面对安岳华严洞这些北宋时期令人赞叹的不可思议的精妙作品,从民间匠师手中都能产生如此精彩的作品,足以推断北未时期的绘画造型艺术是何等的繁荣与高妙。

北宋凿造的四川安岳华严洞,对南宋建造的世界文化遗产大足宝顶圆觉洞的雕刻,有着直接的、重要的影响。大足宝顶圆觉洞,被誉为宝顶石窟艺术之冠,乃我国宋刻雕刻的高峰之作,其风格特点同安岳华严洞一脉相承,只是安岳华严洞比大足宝顶圆觉洞,规模更加宏大,造像更加雄伟。因此此有人说:安岳华严洞是大足宝顶圆觉洞的蓝本,堪称我国石刻的一座丰碑。

四川安岳华严洞弥勒菩萨被《中外雕塑精品鉴赏》收录

五、关于四川安岳华严洞造像地位与影响的主要评价

辰闻:“华严洞是中国宋代佛教雕刻艺术的代表之一。”“其宋刻的精美度和保存的完好度是国内石窟造像少见的。”“(华严洞辩音观音)整躯造像简洁明快,毫无琐碎之感,能将斧斤之作做得如此圆熟酣畅、栩栩动人,足见安岳雕工之精和我国北宋雕刻之绝。”

刘晓曦:“(华严洞)其精美完善的程度,堪称北宋时期的稀世珍品。”“名列安岳石刻最高艺术水准之列。””堪称中国石窟艺术史上雕刻艺术最精美、保存最完好、视觉效果最令人震撼的北宋石窟。”“是安岳境内一处精美完整得令人不可思议的大型北宋石刻巨构。”

刘长久:“(华严洞)造像艺术之精美,可谓安岳石窟中的极品”。“在相同题材的石窟中,无论造像时代、内容完整,还是雕刻艺术方面,(华严洞)均略胜一筹。”

阎城、张维颖:“宋代佛窟造像的显著特征之一是变唐以前“以佛为正尊”为“以菩萨造像为主尊”,并且菩萨的造型也较唐以前更加世俗化,安岳华严洞的石刻弥勒菩萨正是宋代造像典型特征的代表作之一。”

邹文等:“(华严洞的弥勒菩萨像)是宋代佛教雕刻艺术的代表之一,其精美度和保存的完好度在国内石窟造像中也属少见。”

袁恩培、张磊:“(华严洞)整体气势恢宏壮观,造像精细优美,集现实与浪漫于一身,堪称北宋石窟艺术精品。”“是四川石窟造像艺术的代表。”

张承隆:“华严洞除雕刻精美、神态端庄的佛像和菩萨造像外,,有大量的飞禽走兽、亭台楼阁、花草树木等造像,布局合理,形态逼真,实为难得的雕刻艺术品。”

李官智:“该窟不仅在安岳造像窟中规模宏大,布局严谨,而且是安岳石窟群中保存最完整,雕刻技艺最精湛的一处石窟。”

此窟收录于《中外雕塑精品鉴赏》、《中国雕塑经典》等书籍。