8月22日,“伟大胜利 川渝贡献——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展”在四川博物院揭幕。306件/套文物深刻再现了这场伟大胜利中的川渝贡献。

展览有哪些不容错过的展品?策展人一一揭晓。

红军家书里都是家国情怀

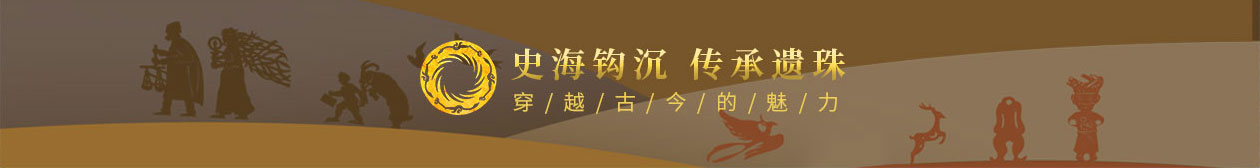

此次展览中,有多件包括朱德等红军将领及战士以及进步学生的家书。展览第一单元“民族危亡 奋勇反抗”,阆中老红军何文元的家书档案十分醒目。“何文元是阆中市罗家塘人,1933年参加红军。自离开家乡后,4年来他一直未能给家里写信。在甘肃的时候,他听说四川连续两年遭受严重旱灾,为此十分牵挂。1937年7月卢沟桥事变后,何文元所在部队改编为八路军,奉命北上抗日。8月24日,在陕西省三原县云阳镇待命出征之前,他给父母写了这封家书。”

一边是对父母的牵挂,一边出征在即,自古忠孝难两关。何文元在信中写道:“儿子身体强健”,希望父母“在家度过荒年灾难,好好为(维)持家中生活,不要牵挂你的儿子”,他向父母坚定地表示:“我的目的是为中华民族革命斗争而到底,是不顾虑家庭父母,不顾虑一切牺牲流血,为要把日本帝国主义驱逐出中国去,收复东北失地而奋斗!”

下为何文元书信

纸短情长,泛黄的纸页中,是对难以侍奉父母身侧的愧疚,更是为国家和民族舍身忘死的大义情操。

新华日报发表社论“感谢四川人民”

抗战期间,川渝人民在中国共产党倡导建立的以国共合作为基础的抗日民族统一战线旗帜下,与全国各族人民一道众志成城、浴血奋战。川渝地区作为全民族抗战的大后方,为抗战提供大量人力、物力、财力,为国家保留了经济和文化发展根基,为抗战胜利付出了巨大牺牲、作出了重大贡献。

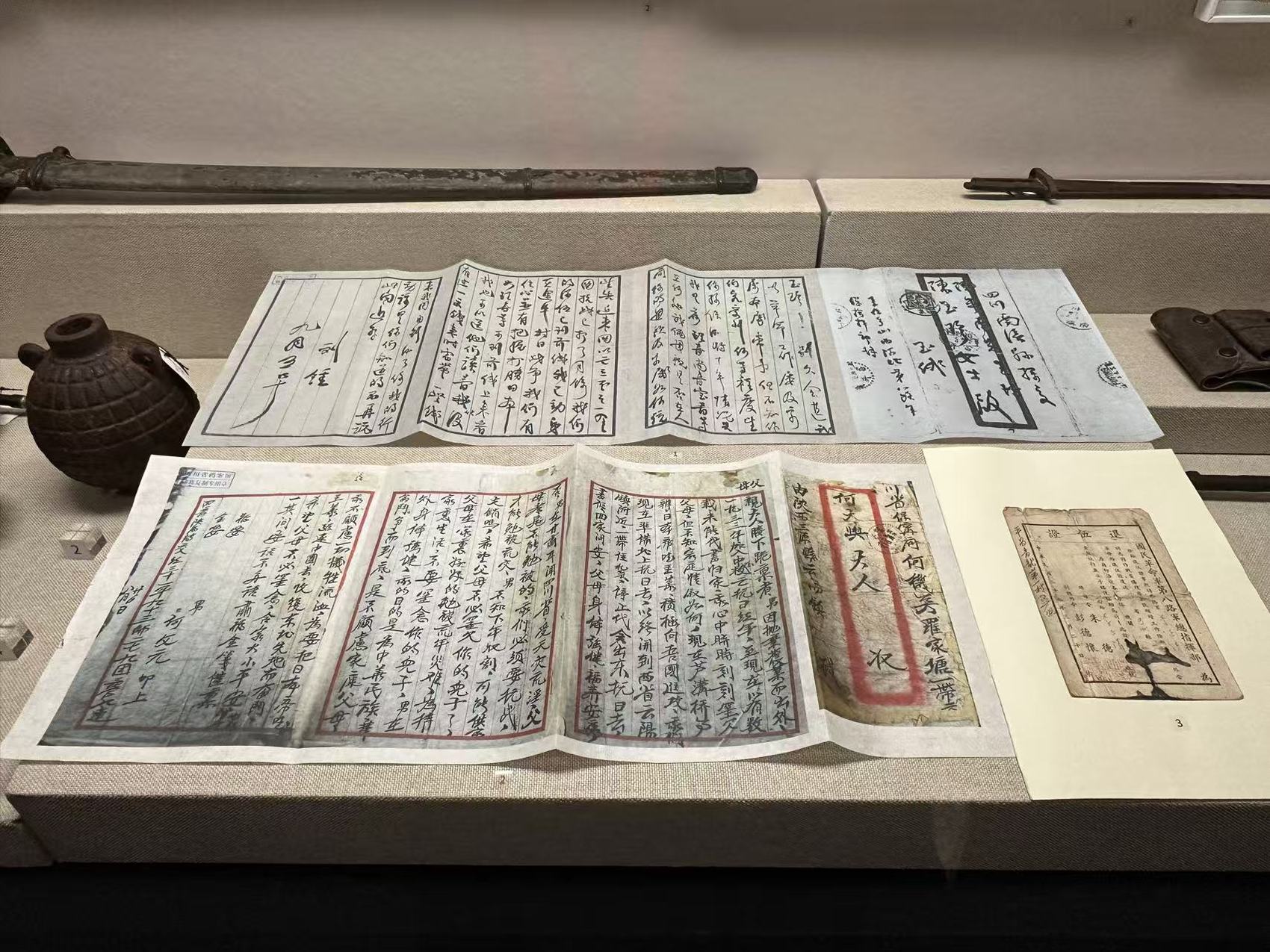

在此次展览中,1945年10月8日《新华日报》发表的《感谢四川人民》社论被放大喷绘至展厅墙面。社论旗帜鲜明指出,“这个历史上最大规模的民族战争之大后方的主要基地,就是四川。自武汉失守以后,四川成了正面战场的政治军事财政经济的中心。随着正面战线内移的军民同胞,大半居于斯、食于斯、吃苦于斯……四川人民对于正面战场,是尽了最大最重要的责任的。直到抗战终止,四川的征兵额达到三百零二万五千多人四川为完成特种工程,服工役的人民总数在三百万人以上;粮食是抗战中主要的物质条件之一,而四川供给的粮食,征粮购粮借粮总额在八千万石以上,历年来四川贡献于抗战的粮食占全国征粮总额的三分之一……”“仅从这些简略的统计,就可以知道四川人民对于正面战场送出了多少血肉,多少血汗,多少血泪!”“现在抗战结束了,我们想到四川人民,真不能不由衷地表示感激。”

新华日报“感谢四川人民”社论报纸原件(四川博物院供图)

马莉表示,这篇社论的原报件较小,字迹也已十分模糊。为让更多观众了解到四川为抗战胜利作出的巨大的牺牲和贡献,展览专门把喷绘版社论当成展线上的重点之一。“正如社论所言,四川为抗日战争的胜利作出了不朽贡献。所有这些,都有力印证了中国共产党无愧为抗日战争的中流砥柱这一历史论断。这是四川近现代历史上光辉而重要的一页,将永载中华民族伟大复兴的史册,值得全川人民骄傲和自豪。”

故宫珍宝见证文物南迁

此次展览,故宫博物院也出借多件文物参展,其中包括了康熙款画珐琅花卉纹莲花式盖碗等文物,他们是那段烽火岁月中,故宫文物南迁的血泪见证。

四川博物院首席专家谢丹介绍,“九一”八事变后,为避日寇劫掠,故宫博物院、古物陈列所、颐和园、国子监等处文物19000余箱、近百万件,分3路历经数年辗转上海、南京等多地,最终又分3路迁运至川渝地区的巴县、乐山的安谷乡及峨眉县等处存放,为世界文物史上规模最大、历时最久、行程最长的文物大迁徙,创造了战争环境下保护人类文化遗产的伟大奇迹。

康熙款画珐琅花卉纹莲花式盖碗(四川博物院供图)

“在文物南迁的过程当中,碰到了大雪封山、汽车翻倒、船遇风浪等种种艰难险阻,给文物的运输转运造成了巨大的困难。但就是在这样的环境下,老一辈文物工作者也一边押运文物,一边整理精品文物在国内外巡展,甚至展开科学研究。”这批南迁的文物在川渝三地安全避难七八年,在抗战胜利之后才陆续到重庆集中,在1947年运回到了南京。此后,其中的部分文物被运到了台湾。

观众:铭记历史,勿忘国耻

展览正式开放后,便引来络绎不绝的观众。成都市民张宇此前看到展览预告后,专门在开展第一天带8岁的儿子张一郎现场观展,“在抗战胜利80周年之际,我想让孩子深刻了解中华民族是怎样从苦难的深渊一步步走向今天的富强。铭记历史,勿忘国耻,希望孩子在了解这段历史后自强自立,更加热爱我们的国家和民族。”

现场,有不少青少年也在展览第一天前往观展。初二学生严铃皓在每一个展柜前仔细观摹,尤其震撼于川军抗战的牺牲和奉献,“我的先辈们在如此艰难的条件下依然为国家抛头颅洒热血,作为学生,我唯有努力学习,争取在将来报效国家。”